Neu 2024 • Maria von Kulmer und der Most • • Eine Hand wäscht die andere •

Gemeinsam mit der Informatikmittelschule Orth wurde die historische Verbindung

von Schloss Orth mit dem Schulareal als ehemaliger „Lustgarten“ zum interaktiven Nachbarschaftsprojekt weiter geführt. Die Schülerinnen und Schüler entwickelten eine Handy-App und mittels QR-Code können 11 Wissensstationen im Schloss als Info-Basis genutzt werden.

… und wie funktioniert das Ganze?

Zu Beginn erhalten die Benutzerinnen und Benutzer einen Info-Flyer mit wichtigen Informationen, um die Gratis-App herunterzuladen und den ersten QR-Code zu scannen. Bei der Rätselrallye durch das Schloss müssen nicht nur Fotos und Videos gemacht, sondern auch versteckte Plätze gefunden werden.

Wer nicht allein spielen mag, kann auch im Team gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen

und bei den Aufgaben gegeneinander antreten. Die Höchstpunkteanzahl gewinnt.

Tipp for Kids:

Ab 18. März 2024 findet ihr einen Podcast zu unserem Schlossgeschichte-Actionbound

unter diesem Link:

https://www.kultur4kids.at/podcasts

Besuchen Sie unser neues Schloss-Highlight!

Renaissance-Wendeltreppe & Mittelalterstiege

… vom Aufstieg zum Bau-Juwel

Laut Bauforschung wurde Schloss Orth in der Zeit der Besitzerfamilie von Niklas Graf Salm

als “Zwilling” der Wiener Hofburg konzipiert – auch Handwerker und Architekten

waren parallel beschäftigt.

Die Hohlspindeltreppe samt Stiegenhaus über drei Geschoße wurde um 1550

vom Hofarchitekten Johann Tscherte in Anlehnung an seinen Prototypen gebaut,

den er 1542 in der Wiener Hofburg errichtete.

Führungen: im Rahmen des Museumsfrühlings an Sonn- und Feiertagen um 13:30 Uhr

Eine feierliche Eröffnung durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

fand am TAG DES DENKMALS am 25. Sept. 2022 statt.

Im Zuge der NÖ-Landesausstellung wurden im Schloss Orth mit Unterstützung der Burghauptmannschaft historische Bauteile aus dem 14. und 16. Jahrhundert restauriert und sind nun erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Ausstellung in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt.

Wissenschaftliches Projekt zur Schlossgeschichte 2004–2021:

Schloss Orth an der Donau – Baujuwel der Renaissance.

Neue Erkenntnisse aus Archäologie, Bauforschung, Geschichte und Kunstgeschichte

auf Basis eines Forschungsprojektes des Bundesdenkmalamtes unter der Leitung von Nikolaus Hofer.

Mit Beiträgen von Nikolaus Hofer, Gudrun Bajc, Herbert Böhm, Günther Buchinger, Markus Jeitler,

Günther Karl Kunst, Renate Legatt-Hofer, Paul Mitchell, Doris Schön, Kinga Tarcsay und Annemarie Täubling.

Publikation: Hrsg. BDA, Fundberichte aus Österreich, 2021 – Erhältlich im Schlossfoyer.

Foto © Cornelia Gillmann, Wendeltreppe, Mai 2022

Die Museumssaison 2020 stand ab Juli im Zeichen von

500 JAHRE NIKLAS GRAF SALM IN ORTH

Schlossherr und Feldherr der Renaissancezeit

Niklas Graf Salm der Ältere (*1459 – † 1530) war Statthalter in Ober- und Niederösterreich, kaiserlicher Geheimrat, sowie befehlshabender Feldherr Ferdinands I. und Kommandant bei der Abwehr der osmanischen Belagerung Wiens 1529. Die Folgen einer dabei erlittenen Verletzung führten zu seinem Tod.

1520 überträgt Kaiser Karl V., der Enkel Kaiser Maximilians I., an Niklas Graf Salm die Herrschaft Orth an der Donau. Bereits in den 1520er Jahren unternahm dieser eine Umgestaltung von Schloss Orth im Renaissancestil.

Ausstellung: VERLÄNGERT

Ausstellung: In deutsch und slowakisch!

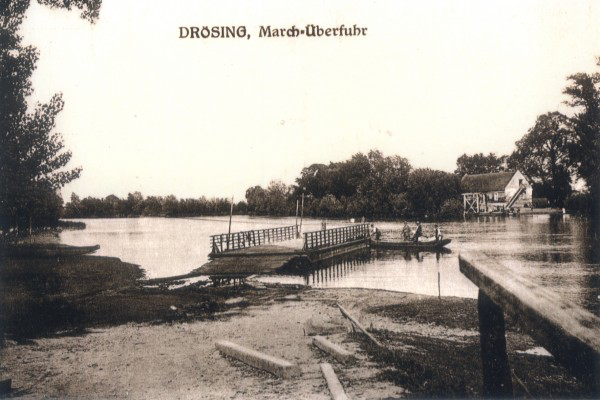

MARCHFELD – hüben und drüben

Eine Region beiderseits der March

Sonderausstellung anläßlich von 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs

Im Mai vor 30 Jahren fiel der Eisernen Vorhang. Er bildete nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu den Revolutionen im Jahr 1989 die Trennlinie zwischen den marktwirtschaftlich orientierten, demokratischen Staaten im Westen und den planwirtschaftlich geleiteten, sozialistischen Diktaturen im Osten.

Der Begriff Eiserner Vorhang beschreibt nicht nur die realen Grenzbefestigungen, sondern sinnbildlich auch die Politik der Abgrenzung.

Die Sonderausstellung begibt sich auf Spurensuche nach Gemeinsamkeiten „hüben und drüben“. Während der Donaumonarchie in der Zeit von 1526 bis 1918 war auch das östliche Marchfeld ein gemeinsamer Kulturraum – u.a. kam es nach der ersten Wiener Türkenbelagerung 1529 zur Ansiedlung der „Marchfeldkroaten“, die ebenso über der March in der Slowakei und nördlich bis nach Mähren zu finden waren.

Ausstellung in Kooperation mit dem Záhorské múzeum in Skalica (Slowakei) und je ca. 20 Gemeinden beiderseits der March.

www.zahorskemuzeum.sk

Marchfeld-Fotos: Julia Gaisbacher

- NÖ-Veranstaltungen zum Gedenkjahr: http://www.noe.gv.at/noe/Kunst-Kultur/gedenkjahr2019.html

- Tipp: Marchfeld-Bücher bei Buchhandlung Alexowsky: www.alex-buch.at

- Museumsfrühling – Impressionen: https://www.museumsfruehling.at/impressionen-vom-museumsfruehling-2019/2/

Bild oben: Archiv Gerhild Spanischberger